奈良県:障害者の方に対する自動車税・自動車取得税の免除

お世話になっております。行政書士の菊川です!

さっそくですが、奈良県では、障害者の方に対する自動車税・自動車取得税の免除を実施しています。

#身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が対象です。

詳細は以下のリンク先をご参照いただきたいのですが、ざっくり言うと、一定以上の障害をお持ちの方が所有する自動車の税金を、一定の条件のもと免除する措置です。減免と書いてありますが、奈良県自動車税事務所に確認したところ「奈良県は全額免除です」とのことでした。

#「減免できる障害の級別」や、条件などの詳細はこちら↓

令和6年度 障害者の方に対する自動車税(環境性能割・種別割)の減免のお知らせ

by 奈良県総務部税務課

対象となる自動車は障害者の方が所有する自動車で、以下のいずれかです。

①障害者の方が自ら運転する自動車

②障害者の方と生計を一にする方が運転し、もっぱら障害者の方のために継続的に使用される自動車

③障害者の方を常時介護する方が運転し、もっぱら障害者の方のために継続的に使用される自動車(障害者の方のみの世帯(単身含む)の場合に限る)

ポイントは、その自動車の車検証の所有者の欄に、障害をお持ちの方のお名前が入っている必要がある点です。ですから例えば、介護のために使っている自動車の車検証で、所有者がご家族の名義になっていた場合には、所有者の名義変更が必要になります。

#名義変更の方法については、こちらに正式な国交省の説明があります。

もしこの件について検討されていて、ご不明な点などありましたら、メールなどでお問い合わせくだされば幸いです。

3月の末に、奈良運輸支局の窓口で、相談業務のお手伝いをしている時に、この件ご相談に来られた父様がいらっしゃり、名義変更の部分をお手伝いさせていただきました。この制度が、そんな方々に届いてほしいと思い、この記事を書きました。

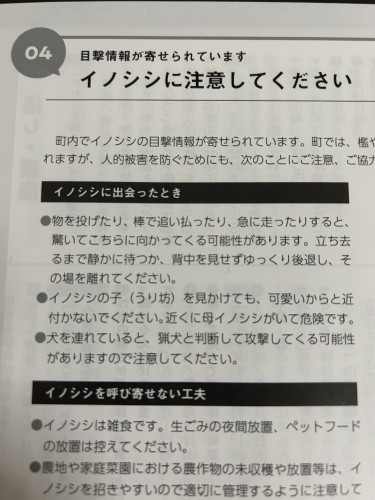

王寺町で「イノシシ注意」❗️王伸2024.1.19号より

地域の経済を「誰でも無料で!」見える化できる『リーサスRESAS』

こんにちは!行政書士の菊川です。

昨日、奈良県中小企業家同友会の新春賀詞交歓会に初めて出席しました。

賀詞交歓会といえば、「食べる・飲む・自己紹介する・おしゃべりする」ですが、さすが中小企業家同友会!賀詞交歓会も学びの場でした!

今回のテーマは『経営戦略に科学性を、外部環境分析にデータを』ということで、経産省よりパネラーを招いて、「リーサス」という、地域経済の様子を分析できるホームページを紹介してくださいましたが、これがおもしろい!

このリーサス(RESAS)とは、「地域経済分析システム」で、内閣官房(まち・ひと・しごと創生本部事務局)と経済産業省が提供しているオンラインプラットフォームです。リーサスでは、日本全国の各地域の人口や産業、観光などのデータを見ることができます。また、地図やグラフなどのビジュアル化ツールも使えるので、データを分かりやすく比較や分析することができます。

色々なデータが使えるのですが、それぞれのマニュアルが公開されています。以下のページで、どんな機能があるのか、詳しく見ることができます。一つ一つのPDFが、詳しいマニュアルになっています。

資料が多すぎるのですが、自分の関心のある分野に絞って見るのもありでしょう。例えば、私は奈良県の農業に興味があるのですが、「産業構造マップ」の中の「農業」の項目を見ると、「農業の構造」「農業産出額」「農地分析」「農業者分析」などの分析ができるそうです。

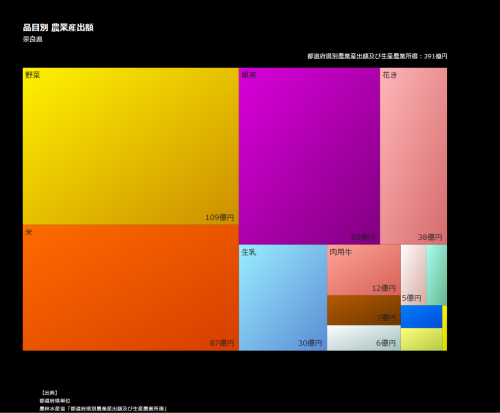

試しに、我らが奈良県の農業構造について、分析を見てみましょう!

これは2021年度の統計資料だそうです。当年の農業産出額はざっくり391億円、野菜、米、果物が主要な産物ですが、花きや牛乳なんかも大きいことがわかります。

次に、我らが王寺町で商売をされている事業所様の立地がどんな感じか、表示してみましょう!

青い点が単独事業所、赤い点が複合事業所だそうです。点にカーソルを合わせると、そこで営業されている事業所様の名前が出てきます。また、業種を絞り込むこともできます。すごい!

あれ?うちがない!……

どうやら、全ての事業者様が反映されているわけではなさそうです。この辺、注意が必要かもです。

その他、人口推計やPOSデータによる消費の傾向、外国人の滞在状況、地域の雇用や医療・介護についての資料が、都道府県や、うまく行けば市町村単位で見ることができます。

しかも無料!登録も不要!すばらしすぎます!日本政府さん、ありがとう!

今回は地域の経済を考える際に有益な資料を提供してくれているリーサスというホームページをご紹介しました。ご興味ある方はいらっしゃいますか?私もまだ試しているだけですが、もし興味がおありでしたら、一緒に勉強会なんかできたらすばらしいなと思います。有益な情報を活用して、経営、がんばりましょう!

最後までお読みくださり、ありがとうございました!

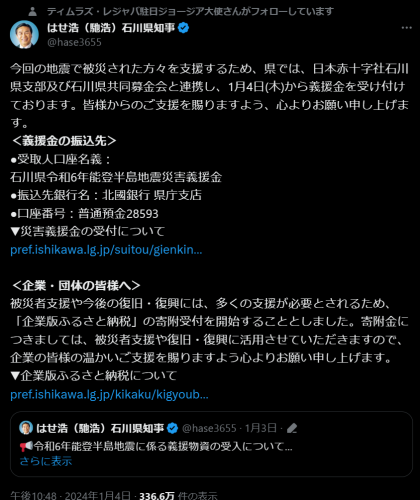

令和6年能登半島地震災害義援金の送り先

本年もどうぞよろしくお願いします!

明けましておめでとうございます!

令和6年の日本は、新年早々大変な地震や事故が起きてしまいました。被災された方、被害に遭われた方、心よりお見舞い申し上げます。

でも、地震や事故はいつどこで誰に降り掛かってくるか分かりません。困った時はお互い様、私も赤十字に寄付をして、少しでもお手伝いができればと思う次第です。赤十字は現在、義援金の受付の準備中らしいので、公開され次第お金を送りたいと思います。

【第1報】令和6年能登半島地震にかかる日本赤十字社の対応等について

明日から仕事始めの方も多いかと存じます。2024年、皆様におかれましては、今までで最高の一年となりますよう、心よりお祈り申し上げます!

更に一層活躍できるよう、弊事務所も頑張っていきたいと思います。本年もどうぞよろしくお願いいたします!